В своей недавней статье для издания International Policy Digest журналист Саад Хафиз рисует безрадостную картину политической жизни Пакистана, где власть никогда по-настоящему не меняет владельца – она лишь меняет костюм. Между дисциплиной генералов и неповиновением народа лежит демократия, находящаяся в состоянии перманентного суда, где каждое поколение обманывается обещаниями перемен. Лица становятся свежее, лозунги – громче, но сценарий остается неизменным: популист поднимается на волне общественного разочарования, государство закручивает гайки, и демократические надежды в очередной раз откладываются на потом.

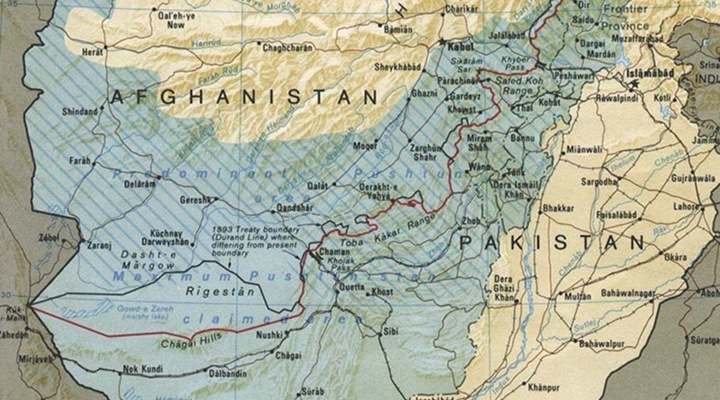

Этот конфликт между популизмом и «жестким государством» определяет политическую судьбу Пакистана на протяжении десятилетий. От аннулированного мандата бенгальских избирателей в 1970 году до массовых митингов Зульфикара Али Бхутто в 1970-х и сегодняшних заблокированных социальных сетей – противостояние остается прежним. Однако за военной формой и революционной риторикой скрывается более глубокое предательство – готовность гражданских политиков, заявляющих о защите демократии, вставать на сторону entrenched power, когда им это выгодно.

В 1970 году Шейх Муджибур Рахман получил однозначный мандат на выборах. Миллионы жителей Восточного Пакистана поверили, что государство наконец их услышит. Но вместо мирной передачи власти последовала ее блокировка. Бхутто, харизматичный популист из западной части страны, отказался делить полномочия и при поддержке режима генерала Яхья Хана сорвал демократический процесс. Последствия были катастрофическими: танки на улицах, бомбардировки и раскол страны. Так родился Бангладеш – не только из-за жестокой кампании против бенгальцев, но и из-за отрицания, возможно, первого и единственного подлинно демократического момента в истории Пакистана.

Спустя несколько лет сам Бхутто превратился из охотника в жертву. Его версия популизма и государственные экономические эксперименты встревожили укоренившуюся элиту. Протесты 1977 года, обернутые в благочестивые лозунги об установлении исламского порядка, выставили Бхутто узурпатором. За кулисами своего часа ждал генерал Зия-уль-Хак. Когда он захватил власть, духовенство и консервативные партии, выступавшие против Бхутто, приветствовали переворот как избавление. Следующие одиннадцать лет Пакистан жил в условиях военного положения, замаскированного под моральное очищение. Бхутто был повешен, демократия похоронена, а с мечетных кафедр зазвучали проповеди о послушании и порядке.

Этот вопрос актуален и сегодня. Популизм Имрана Хана – смесь антикоррупционного рвения и морального крестового похода – нашел отклик у миллионов пакистанцев, уставших от семейных династий и безразличной бюрократии. Но как только Хан поссорился с военными, которые помогли ему прийти к власти, старая коалиция вновь заявила о себе: Наваз Шариф, Асиф Али Зардари и их союзники объединились с истеблишментом, чтобы вытеснить его с политической арены. Нынешний глава армии, фельдмаршал Асим Мунир, укрепил «гибридную» структуру власти, опираясь на послушную судебную систему, удушающий контроль над СМИ и масштабные репрессии против главной оппозиционной силы.

В то же время Пакистан сталкивается с экономическим спадом, растущей бедностью, мятежами на западных границах и беспокойной молодежью, которая боготворит своего заключенного в тюрьму кумира. Дипломатические успехи и инвестиционные форумы могут дать передышку, но не обеспечат политической легитимности. Политики называют происходящее «спасением демократии», но на улицах простые пакистанцы видят лишь очередной раунд бесконечной игры за власть.

Каждое поколение пакистанцев верит, что на этот раз система наконец рухнет. И каждый раз повторяется один и тот же сценарий: популисты обещают достоинство, генералы – стабильность, а гражданские политики меняют принципы на должности. Граждане остаются зрителями в борьбе, которая разворачивается над их головами. «Неважно, кто победит, – сказал однажды старый рикша в Лахоре, – потому что игра сфальсифицирована еще до ее начала». Это не теория заговора, а концентрированный политический опыт.

Если история чему-то учит, то «жесткое государство» снова победит – но лишь временно. Его дисциплина и coercive reach дают ему преимущество, но не моральный авторитет. Популисты, при всех их недостатках, возвращаются, потому что они говорят о реальных проблемах: о стремлении к справедливости и участию в жизни страны, где государство часто кажется далеким и карающим. Однако сам по себе популизм не может спасти Пакистан. Без прочных институтов он сгорает быстро, оставляя после себя лишь разочарование. Пакистану нужен не очередной спаситель или «управляемая» демократия, а политический договор, который примирит народный мандат с конституцией, а власть – с подотчетностью. Пока этого не произойдет, страна будет вращаться в одном и том же цикле. И где-то между обещаниями популиста и приказом генерала простой пакистанец будет продолжать задавать единственный важный вопрос: когда же наконец победит сам народ?