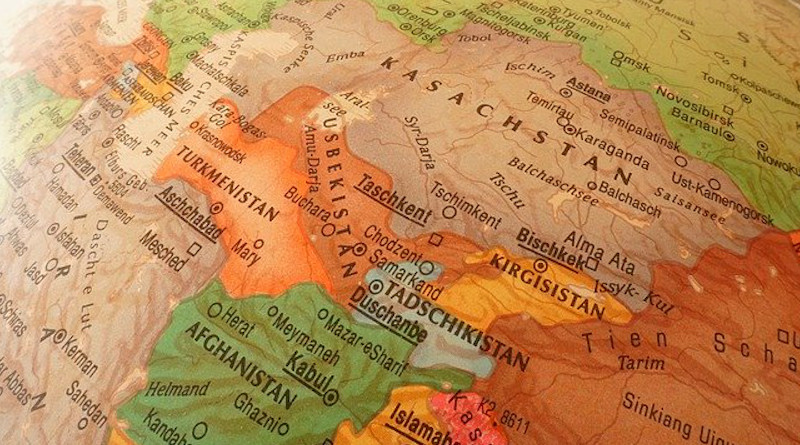

Центральная Азия, обширный регион, зажатый между рекой Амударья на западе и китайской провинцией Синьцзян на востоке, с Россией на севере и Афганистаном на юге, обладает богатой и древней историей. Здесь сменяли друг друга гунны, саки и парфяне, распространялся ислам, возникали и рушились могущественные империи Чингисхана, Тимуридов и Сельджуков. В 1860-х годах регион был завоеван Царской Россией, а после революции 1917 года интегрирован в состав Советского Союза.

В эпоху Холодной войны Центральная Азия стала ареной геополитического соперничества, известного как «Большая игра», между Советским Союзом и Британской империей. Распад СССР в 1991 году привел к появлению пяти независимых республик: Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Эти исторические смены власти оказали глубокое влияние на социально-политический ландшафт региона, включая роль и практику ислама.

Связь между исламом и Центральной Азией имеет давнюю и сложную историю. Религия пришла в регион в VIII веке во времена Омейядского и Аббасидского халифатов через арабские завоевания и деятельность суфийских миссионеров, став неотъемлемой частью политической и общественной жизни. Широкое распространение получила либеральная ханафитская правовая школа. Хотя регион видел расцвет различных исламских империй, доминирование ислама было существенно ограничено лишь в период монгольского владычества, когда действовал собственный свод законов – Яса. Снижение политического влияния ислама началось в XIX веке с экспансией Царской России, а Октябрьская революция 1917 года еще больше маргинализировала религию, ослабив ее позиции в общественно-политической структуре.

Однако крах Советского Союза в 1991 году спровоцировал стремительное возрождение ислама. Этому способствовали такие факторы, как кризис в Афганистане, теракты 11 сентября и последовавшая Глобальная война с терроризмом (GWOT), возглавляемая США. Наблюдается процесс возрождения исламских традиций и усиления их влияния в регионе, а также факторы, способствующие радикализации некоторых его течений. Важно также рассмотреть меры, принимаемые режимами Центральной Азии для сдерживания радикализма, и оценить их эффективность.

Понятие «радикализация» является предметом острых дискуссий и по-разному трактуется в научной и политической литературе. Многие исследователи рассматривают радикализм как процесс усиления приверженности экстремистским идеологиям и готовности использовать насильственные методы в политических конфликтах. С этой точки зрения, радикализация включает переход к поляризованным и абсолютистским трактовкам социальных или политических вопросов, что часто ведет к принятию радикальных целей. Эта трансформация может быть вызвана враждебностью к определенным социальным группам, институтам или государственным структурам и способна привести к растущей опоре на насилие.

Радикализация охватывает как поведенческие аспекты (действия), так и идеологические (убеждения и восприятие). Хотя эти измерения тесно связаны, они не обязательно совпадают или зависят друг от друга. В современных условиях радикализм создает питательную среду для терроризма, поскольку любое насильственное нападение на государство классифицируется как террористический акт. Он проявляется как крайняя идеология, выражаемая через насилие. Макколи и Москаленко объясняют, что политическая радикализация функционально представляет собой возросшую подготовку к межгрупповому конфликту и приверженность ему. Описательно радикализация означает изменение убеждений, чувств и поведения в направлениях, которые все больше оправдывают межгрупповое насилие и требуют жертв ради защиты группы.

Несколько теоретических подходов помогают объяснить рост радикализма, особенно в контексте Центральной Азии. Теория социальной напряженности, разработанная социологом Робертом Мертоном и развитая Робертом Агнью, утверждает, что когда политическая система мешает индивидам или группам достигать общепринятых целей, таких как политическое участие или доступ к власти, возникает напряжение, которое может подтолкнуть к насилию. Эта теория предполагает, что сами общественные структуры могут создавать условия, ведущие к преступному поведению как реакции на воспринимаемую несправедливость. Агнью подчеркивает, что одним из существенных источников напряжения является подавление властями законных требований, особенно когда гражданам отказывают в политической субъектности или социальной мобильности. В центральноазиатском контексте эта теория позволяет анализировать рост исламского радикализма, поскольку государственные ограничения религиозных и политических свобод создают условия, способные подпитывать экстремизм.

Гипотеза фрустрации-агрессии, описанная Фридманом и Шустаком, гласит, что хотя фрустрация не всегда ведет к агрессии, агрессия почти всегда является результатом фрустрации. Бихевиористы утверждают, что агрессия инстинктивна, и когда люди сталкиваются с препятствиями на пути удовлетворения своих законных потребностей или стремлений, фрустрация может перерасти в гнев и насилие. Когнитивисты описывают эту фрустрацию как «заблокированную цель». Конкретным примером такого препятствия являются жесткие политические репрессии, ограничивающие участие в политической жизни и подавляющие политическую или религиозную идентичность. Концепция структурного насилия Йохана Галтунга – насилия, встроенного в социальные структуры и институты, – дополнительно объясняет, как системные репрессии могут привести к экстремистским реакциям. Галтунг доказывает, что структурное насилие, такое как ограничения на религиозные практики или подавление идентичности, в конечном итоге может породить прямое насилие, включая религиозный экстремизм. Хотя эта теория используется для объяснения исламского радикализма в Центральной Азии, ее применимость остается предметом споров. Тем не менее, обе теории – социальной напряженности и фрустрации-агрессии – дают важное понимание динамики радикализма в регионе, особенно в контексте государственных репрессий, политической изоляции и социально-экономических проблем.

Ислам пришел в Центральную Азию в VII веке и укрепил свое доминирование к середине VIII века. Исторически в регионе сложились два различных варианта ислама: один был связан с городскими центрами Самарканда и Бухары, другой преобладал в племенных зонах. Первый, сформированный религиозными институтами (медресе) Самарканда и Бухары, часто характеризовался более ортодоксальной интерпретацией ислама, где духовенство играло доминирующую роль. Напротив, в племенных районах ислам распространялся в основном через суфийские братства, такие как Ясавия, что способствовало его постепенной ассимиляции с местными традициями.

В конце XX века мировая политическая арена стала свидетелем растущей политизации ислама, особенно после Иранской революции. Захваты заложников, нападения на западные посольства и другие насильственные акты, совершенные исламистскими боевиками, способствовали восприятию ислама как все более воинственной силы. Политические волнения среди мусульманского населения в бывшем Советском Союзе, на Кавказе, Балканах, в Синьцзяне (Китай), Палестине и Северной Африке усиливали опасения по поводу зарождающегося радикального ислама. После распада Советского Союза ислам вновь стал мощной социально-политической силой в Центральной Азии, заполнив идеологический вакуум, оставшийся после коммунистического правления.

В советский период ислам подвергался жестоким репрессиям, но сохранял устойчивость, несмотря на государственные ограничения. Мечети систематически разрушались, перепрофилировались или закрывались, а молодых мусульман поощряли вступать в советские молодежные организации вместо религиозных институтов. Политика Сталина была особенно суровой, с масштабным подавлением религиозной деятельности, начавшимся в 1927 году. Однако в 1943 году советские власти создали Духовное управление мусульман Средней Азии и Казахстана (САДУМ) для контроля над религиозными практиками.

После смерти Сталина были предприняты две крупные кампании против ислама. При Хрущеве (1958–1964) было закрыто около 25% официальных мечетей; наиболее сильно пострадали Таджикистан (16 из 34 мечетей) и Узбекистан (23 из 90 мечетей). В Казахстане и Кыргызстане закрыли лишь по одной мечети, а все четыре официальные мечети Туркменистана остались открытыми. Эти цифры иллюстрируют относительную силу исламской идентичности в Таджикистане и Узбекистане по сравнению с другими республиками. Последнее крупное советское наступление на ислам произошло в 1986 году при Горбачеве, но к тому времени общая тенденция либерализации уже набрала силу, ограничивая эффективность государственных репрессий. Под советским правлением Центральная Азия оставалась в значительной степени изолированной от глобального исламского мира, в стороне от ключевых геополитических событий, таких как палестино-израильский конфликт и Иранская революция. В результате, когда республики Центральной Азии обрели независимость в 1991 году, большинство их населения имело лишь элементарное представление об исламских доктринах.

С открытием границ в начале 1990-х годов Центральная Азия вновь интегрировалась в более широкий исламский мир. Однако политические элиты региона, сформированные десятилетиями советского секуляризма, часто не обладали глубокими знаниями об исламе. В условиях идеологического вакуума после краха коммунизма многие простые граждане обратились к религии как к способу осмысления своей национальной идентичности и неопределенности независимости.

Можно выделить три ключевых наблюдения относительно траектории ислама в постсоветской Центральной Азии. Во-первых, несмотря на репрессии советской эпохи, большинство жителей Центральной Азии продолжали идентифицировать себя как мусульмане; осознание исламского наследия оставалось неотъемлемой частью их идентичности, даже при ограниченных религиозных знаниях или практике. Во-вторых, возрождение религиозных практик в конце 1980-х годов было не внешним навязыванием, а скорее проявлением долго подавляемых культурных и религиозных традиций, которые никогда полностью не исчезали. В-третьих, подъем экстремистских исламистских организаций в регионе не был полностью обусловлен иностранным влиянием. Несколько боевых сетей, таких как Адолат («Справедливость»), Тавба («Покаяние») и Ислам Лашкарлари («Воины ислама»), уже действовали подпольно в советское время и вновь проявили себя после политической либерализации.

Ферганская долина, плодородный и густонаселенный регион, охватывающий территории Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана, стала эпицентром исламского возрождения и радикальных движений в Центральной Азии. В советское время границы между этими республиками были в основном символическими, обеспечивая свободное передвижение. Однако в постсоветский период, по мере роста напряженности между новыми независимыми государствами, эти границы были укреплены колючей проволокой и минными полями. Являясь исторически значимым политическим и культурным центром, Ферганская долина стала свидетелем появления различных националистических и исламистских движений. Узбекская националистическая диссидентская партия Бирлик когда-то была активна в регионе, но позже была подавлена узбекским правительством. Более радикальные организации, такие как Адолат, Тавба и Ислам Лашкарлари, также зародились в долине, став предшественниками Исламского движения Узбекистана (ИДУ) и Хизб ут-Тахрир (ХТ). Хотя эти группы различались по идеологии и тактике, их объединяла общая цель – замена светского правления исламским государством.

Из-за постоянных правительственных репрессий многие радикальные исламисты из Ферганской долины искали убежища в соседних Кыргызстане и Таджикистане, а также в Афганистане и Пакистане – регионах, которые позже стали ключевыми центрами джихадистских движений. Эти люди сыграли важную роль в распространении радикальных исламских идеологий среди более широких слоев населения. Правительства стран Центральной Азии часто склонны обобщать исламскую активность, смешивая благочестивых верующих с радикальными боевиками. Однако между различными исламистскими группами существуют значительные идеологические и стратегические различия. Например, Исламское движение Узбекистана (ИДУ) поддерживало тесные связи с Талибаном, а затем с Аль-Каидой, активно участвуя в вооруженном повстанческом движении. Напротив, Хизб ут-Тахрир аль-Исламийя выступает за создание исламского халифата, но официально продвигает ненасильственные методы. Хотя некоторые исламистские фракции находят общую почву в противостоянии светским правительствам, их часто разделяют идеологические, личные и финансовые споры. Эта тенденция к фрагментации затрудняет всестороннее изучение этих движений. Тем не менее, можно выделить широкие категории, отличая насильственные экстремистские группы от тех, кто преследует свои цели через политическую или общественную деятельность.

Проблема радикализации оказала значительное влияние на весь центральноазиатский регион, хотя интенсивность этого влияния различается. После подавления исламистских движений в 1990-х и 2000-х годах сотни выходцев из региона мигрировали и присоединились к транснациональным экстремистским организациям, таким как ISIS и Талибан. Это явление повлияло на Центральную Азию в нескольких измерениях – политическом, социальном и с точки зрения региональной и международной безопасности.

Рост радикализма в Центральной Азии имеет глубокие политические последствия, особенно для управления и стабильности. Воспринимаемая угроза экстремизма дала авторитарным лидерам возможность укрепить свою власть под предлогом поддержания порядка. Это особенно заметно в режимах Эмомали Рахмона в Таджикистане и Шавката Мирзиёева в Узбекистане, где были усилены автократические меры для подавления оппозиции. В результате политические права и гражданские свободы все больше ограничивались, что привело к значительному упадку демократических институтов и участия общественности в управлении. Оправдание контртеррористических мер способствовало дальнейшему подавлению политического инакомыслия и ослаблению гражданского общества.

Радикализация также вызвала глубокие социальные последствия в Центральной Азии, способствуя межконфессиональным и этническим расколам. Рост религиозного экстремизма обострил напряженность между различными вероисповеданиями, создавая атмосферу социальной нетерпимости. Кроме того, усилились этнические диспропорции, особенно затронувшие этническое русское население, численность которого значительно сократилась после распада Советского Союза в 1991 году. Это явление также усугубило социально-экономическое неравенство, еще больше отчуждая экономически слабые слои общества от элиты. В некоторых странах радикализм способствовал формированию более жесткой и консервативной общественной структуры, ограничивая социальные свободы и изменяя традиционные культурные нормы.

Ландшафт безопасности в Центральной Азии был глубоко затронут радикализмом, при этом Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР) Китая играет ключевую роль в формировании региональной динамики безопасности. Китай под предлогом борьбы с терроризмом расширяет свое влияние в Центральной Азии, участвуя в прямых и косвенных интервенциях для обеспечения своих стратегических интересов. С 2001 года Пекин систематически наращивает свое присутствие в регионе, особенно в Ферганской долине, используя существующие уязвимости. Китайское правительство создало сеть инициатив в области безопасности и экономики, направленных на усиление контроля над регионом, что еще больше укрепляет его геополитические амбиции под видом усилий по стабилизации региона.