В современных гибридных конфликтах война ведется далеко не только пулями. Целенаправленные атаки на государства сегодня осуществляются с помощью нарративов, дезинформации и использования правозащитной риторики в качестве оружия. Пакистан, долгое время находившийся на переднем крае международной борьбы с терроризмом, столкнулся с новой формой агрессии, которая разворачивается не только вдоль его границ, но и через сети действующих лиц в диаспоре, оппозиционные медиа в изгнании и цифровые ячейки, поддерживаемые враждебными государствами.

Эти сети искусно маскируются под голоса гражданского общества, однако их действия преследуют четкие политические мотивы: подорвать легитимность государства, разрушить доверие народа к государственным институтам и спровоцировать внутренние разногласия. Угроза заключается не просто в словах, а в полной синхронизации между пропагандой и террором. Международно признанные террористические организации, такие как «Техрик-и-Талибан Пакистан» (TTP) и «Освободительная армия Белуджистана» (BLA), исторически использовались как прокси-силы региональными разведками. На их счету многочисленные нападения на мирных жителей, гражданскую инфраструктуру и силы безопасности.

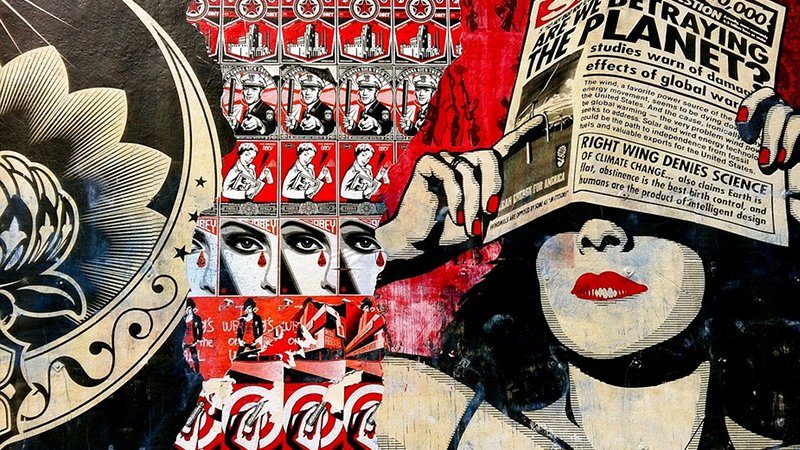

Параллельно с насильственными действиями эти группировки ведут активную цифровую пропаганду, в которой террористы изображаются жертвами, а законные действия государства по поддержанию порядка криминализируются. Подобные кампании находят поддержку в виде правозащитных отчетов и авторских колонок в западных СМИ, которые зачастую дословно повторяют тезисы боевиков. Авторами таких материалов нередко выступают лица, находящиеся в изгнании, чьи семьи или идеологические взгляды связаны с запрещенными группировками. Они получают доступ к западным медиаплощадкам, где их заявления часто освобождаются от критической проверки. Таким образом, они ставят под сомнение целостность судебной системы Пакистана, дискредитируют его вооруженные силы и представляют меры по обеспечению конституционного порядка как государственные преследования, игнорируя при этом реальную и постоянную террористическую угрозу в регионе.

Финансовые следы и данные электронной криминалистики все чаще указывают на то, что такие кампании не являются стихийными. Индию неоднократно обвиняли в спонсировании антипакистанской деятельности с использованием дипломатического прикрытия, местных медиа-посредников и проектов, базирующихся в консульствах. Пример Кулбхушана Джадхава, офицера ВМС Индии, задержанного и осужденного за терроризм и шпионаж в провинции Белуджистан, наглядно демонстрирует, как государственные кураторы могут действовать на двух фронтах одновременно — силовом и информационном. Это не единичный случай, а часть масштабной инфраструктуры, нацеленной на систематическое ослабление Пакистана через многоуровневую прокси-войну.

Между тем, глобальные социальные медиаплатформы, прикрываясь принципами свободы слова, стали пособниками в распространении контента, который прославляет насилие, поощряет дезертирство и разжигает этническую рознь. Голоса изгнанников, претендующие на представление угнетенных народов, часто переходят «красные линии», зная, что их цифровое влияние усиливается сетями экспатриантов, базирующихся на враждебной территории.

Пакистан сочетает военные успехи с мерами по социальной интеграции. Были нейтрализованы убежища сотен террористов, а программы дерадикализации помогают бывшим боевикам вернуться в общество. Приоритетом остается диалог с местными общинами и последовательное реформирование национальных институтов, однако все эти усилия находятся под постоянным давлением цифровой подрывной деятельности. Вооруженные силы, судебная система и гражданские учреждения, такие как Национальное управление базами данных и регистрации (NADRA) и сектор образования, работают в условиях непрекращающихся атак, направленных на их дискредитацию.

Свобода слова — это фундаментальная демократическая ценность, но она не может служить оправданием для продвижения групп, стремящихся дестабилизировать суверенные государства с помощью насилия или идеологической войны. Международные форумы и правозащитные организации должны применять к ним единые стандарты. Когда некий «голос» не может четко высказаться против терроризма и пытается анализировать его с позиций моральной эквивалентности, к нему следует относиться с долей подозрения. Разница между активизмом и подрывной деятельностью заключается в мотивах и последствиях: один ищет перемен, другой — коллапса.

Для Пакистана эта угроза не абстрактна, а реальна, непосредственна и экзистенциальна. Манипулирование нацией через скоординированную пропаганду приносит те же стратегические результаты, что и прямая агрессия. Оно подрывает дух нации, раскалывает общество и усиливает врагов. Такие организации, как BYC и PTM, позиционирующие себя как правозащитные движения, были замечены в использовании риторики, тесно связанной и даже совпадающей с риторикой запрещенных организаций, а временами использовались враждебными силами для усиления своего нарратива.

Мировому сообществу пора перестать рассматривать использование пропаганды как нечто гипотетическое. Это зона боевых действий с серьезными последствиями. Пакистан может и будет отвечать на этот вызов на всех уровнях — фактами, институционально и на национальном уровне. Международному сообществу следует отказаться от избирательного негодования и признать, что под прикрытием прав, свободы слова и инакомыслия появляются все новые способы дестабилизации государств. Пришло время рассматривать этот новый фронт глобальной войны как то, чем он является: прокси-войной, которая ведется не винтовками, а хэштегами, и она не менее опасна.